《李昉简介》 ► 查看99篇诗文

李昉(925年-996年),字明远,汉族,深州饶阳(今河北饶阳县)五公村人,北宋初年名相、文学家。后汉乾佑年间(948年)进士。累官至右拾遗、集贤殿修撰。后周时任集贤殿直学士、翰林学士。宋初为中书舍人。宋太宗时任参知政事、平章事。以特进、司空致仕,至道二年(996年)卒,年七十二,赠司徒,谥文正。

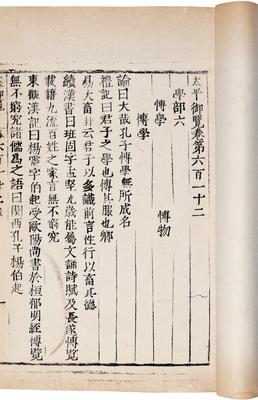

李昉曾参与编写宋代四大类书中的三部(《太平御览》、《文苑英华》、《太平广记》),有文集五十卷,已佚。

1人物简介

李昉为后唐庄宗同光三年生。父超,仕后晋为集贤直学士,昉以荫补太庙斋郎。后汉乾佑间举进士,授秘书郎,直弘文馆。改右拾遗、集贤修撰。后周显德二年(九五五)从李谷征淮南,掌军中章奏,世宗善其文才,师还,擢知制诰、集贤直学士,累迁翰林学士。丁忧归。入宋,迁中书舍人,罢为给事中。宋建隆四年(九六三)出知衡州,寻代归,陶谷诬奏昉为亲属求京畿令,太祖疑之,出昉为彰武行军司马。开宝二年(九六九)召还,历官集贤学士,坐贡士所取失当,左迁太常少卿,改判国子监,次年复拜中书舍人、翰林学士。太宗即位,加户部侍郎,与修太祖实录。从征太原归,拜工部尚书兼翰林承旨。太平兴国八年(九八三)改文明殿学士,除参知政事,拜平章事,监修国史,加中书侍郎。端拱初罢为右仆射,诏问备御契丹之策,昉引汉唐故事,深以屈己修好、弭兵息民为言,时论韪之。淳化二年(九九一)复相,四年罢,次年致仕。至道二年卒,年七十二。赠司徒,諡文正。葬于河北省饶阳县南12公里五公村东。

李昉温和无城府宽厚多恕,不念旧恶,在位循谨自守,无赫赫称。太平兴国二年(九九七),奉敕监修太平御览一千卷,又辑古来轶闻琐事为太平广记五百卷,七年复监修文苑英华一千卷,以续昭明文选,皆盛行於世。

2主要成就

李昉家聚书多汉唐故事,进《开宝通义》200卷。太宗即位,加户部侍郎,参加修纂《太祖实录》等书。太平兴国八年(983),擢参知政事,兼修国史。一生多在三馆就职,对图籍藏储和文献掌故较为熟悉了解。利用三馆丰富藏书,参与纂辑有大型类书《太平御览》、《文苑英华》、《太平广记》、《册府元龟》,称宋代四大类书。因征引材料宏富,多古籍佚文,自汉代到宋初,多有失传之书,赖此得考见其原文。对保存古代文献资料有贡献。又开辟学馆,以延学士大夫,阅书不必见馆主,而下马入直读书。所居有园亭别墅之胜,书室坟籍环列四周,召故友名儒寓乐其中。他还曾参加编撰《旧五代史》,著有文集五十卷,已佚。《全宋文》辑有其文两卷,《全宋诗》录其有诗。

3历史评价

柴荣:吾久知有此人矣。

赵光义:李昉事朕,两入中书,未尝有伤人害物之事,宜其今日所享如此,可谓善人君子矣。

欧阳修:李文正公进《永昌陵挽歌辞》云:“奠玉五回朝上帝,御楼三度纳降王。”当时群臣皆进,而公诗最为首出。

王称:李昉为多逊所毁,而不较(阙)正,为张绅所污,而不辨,齐贤为同列所累,而不言,嗟乎,君子哉,非甚盛德蔑以加,此三人者,俱名宰相,又能引年谢事,优游林泉,以佚其老,其处进退之际,绰然有馀裕矣。

脱脱:太宗励精庶政,注意辅相,以昉旧德,亟加进用,继擢蒙正、齐贤,迭居相位;复进黄中,俾参大政。而四臣者将顺德美,修明庶政,以致承平之治,可谓君臣各尽其道者矣。君子谓李昉为多逊所毁而不校,蒙正为张绅所污而不辨,齐贤为同列所累而不言,黄中多所荐引而不有其功,此固人之所难也。而况四臣者皆贤宰辅,又能进退有礼,皆以善终,非盛德君子,其孰能与于斯?

谢肇淛:宋之人物,若王沂公、李文正、司马温公之相业,寇莱公、赵忠定之应变,韩魏公之德量,李纲、宗泽之拨乱,狄青、曹玮、岳飞、韩世忠之将略,程明道、朱晦庵之真儒,欧阳永叔、苏子瞻之文章,洪忠宣、文信国之忠义,皆灼无可议,而且有用于时者,其它瑕瑜不掩,盖难言之矣。

王夫之:若李昉者,吾不知其何以出后于人,而致青云、依白日,极人世之通显。或怀呴呴之惠,忘覆载之恩,曾不念位晋三公之身为谁氏之身也,其忍也乎哉!非以世禄而受荣名,非以宗祧故而为养子,前之失也,补过未晚也。且夫古非尽人而有为之后者也,故礼有无后之祭焉。苟非宗子与有世禄,庙祀不因己而存亡,从子可资以继祖,则子之有无,天也;人不可以其伪干天而强为骈拇枝指者也。僭立后者非法,觊觎以忘亲为人后者非人,古所不敢不忍者也,奚容假古礼以薄于所生也哉?今之后,非古之后也。李昉之请,天禧之制,变之正也。

4史书记载

《宋史·李昉传》

李昉,字明远,深州饶阳人。父超,晋工部郎中、集贤殿直学士。从大父右资善大夫沼无子,以昉为后,荫补斋郎,选授太子校书。汉乾祐举进士,为秘书郎。宰相冯道引之,与吕端同直弘文馆,改右拾遗、集贤殿修撰。

周显德二年,宰相李谷征淮南,昉为记室。世宗览军中章奏,爱其辞理明白,已知为昉所作,及见《相国寺文英院集》,乃昉与扈蒙、崔颂、刘衮、窦俨、赵逢及昉弟载所题,益善昉诗而称赏之曰:“吾久知有此人矣。”师还,擢为主客员外郎、知制诰、集贤殿直学士。四年,加史馆修撰、判馆事。是年冬,世宗南征,从至高邮,会陶谷出使,内署书诏填委,乃命为屯田郎中、翰林学士。六年春,丁内艰。恭帝嗣位,赐金紫。

宋初,加中书舍人。建隆三年,罢为给事中。四年,平湖湘,受诏祀南岳,就命知衡州,逾年代归。陶谷诬奏昉为所亲求京畿令,上怒,召吏部尚书张昭面质其事。昭老儒,气直,免冠上前,抗声云:“翙罔上。”上疑之不释,出昉为彰武军行军司马,居延州为生业以老。三岁当内徙,昉不愿。宰相荐其可大用,开宝二年,召还,复拜中书舍人。未几,直学士院。

三年,知贡举。五年,复知贡举。秋,预宴大明殿,上见昉坐卢多逊下,因问宰相,对曰:“多逊学士,昉直殿尔。”即令真拜学士,令居多逊上。昉之知贡举也,其乡人武济川预选,既而奏对失次,昉坐左迁太常少卿,俄判国子监。次年五月,复拜中书舍人、翰林学士。冬,判吏部铨。时赵普为多逊所构,数以其短闻于上,上询于昉,对曰:“臣职司书诏,普之所为,非臣所知。”普寻出镇,多逊遂参知政事。

太宗即位,加昉户部侍郎,受诏与扈蒙、李穆、郭贽、宋白同修《太祖实录》。从政太原,车驾次常山,常山即昉之故里,因赐羊酒,俾召公侯相与宴饮尽欢,里中父老及尝与游从者咸预焉。七日而罢,人以为荣。师还,以劳拜工部尚书兼承旨。太平兴国中,改文明殿学士。时赵普、宋琪居相位久,求其能继之者,宿旧无逾于昉,遂命参知政事。十一月,普出镇,昉与琪俱拜平章事。未几,加监修国史,复时政记先进御而后付有司,自昉议始也。

雍熙元年郊祀,命昉与琪并为左右仆射,昉固辞,乃加中书侍郎。王师讨幽蓟不利,遣使分诣河南、东,籍民为兵,凡八丁取一。昉等相率奏曰:“近者分遣使籍河南、东四十余郡之民以为边备,非得已也。然河南之民素习农桑,罔知战斗,一旦括集,必致动摇,若因而啸聚,更须剪除。如此,则河北闾阎既困于戎马,河南生聚复扰于萑蒲,矧当春和,有妨农作。陛下若以明诏既颁,难于反汗,则当续遣使臣,严加戒饬,所至点募,人情若有不安,即须少缓,密奏取裁,庶免后患。”上嘉纳之。

端拱初,布衣翟马周击登闻鼓,讼昉居宰相位,当北方有事之时,不为边备,徒知赋诗宴乐。属籍田礼方毕,乃诏学士贾黄中草制,罢昉为右仆射,且加切责。黄中言:“仆射,百僚师长,实宰相之任,今自工部尚书而迁是职,非黜责也。若曰文昌务简,以均劳逸为辞,斯为得体。”上然之。会边警益急,诏文武群臣各进策备御,昉又引汉、唐故事,深以屈己修好、弭兵息民为言,时论称之。

淳化二年,复以本官兼中书侍郎、平章事,监修国史。三年夏,旱蝗,既雨。时昉与张齐贤、贾黄中、李沆同居宰辅,以燮理非材,上表待罪,上不之罪。四年,昉以私门连遭忧戚,求解机务,诏不允,遣齐贤等谕旨,复起视事。后数月,罢为右仆射。先是,上召张洎草制,授昉左仆射,罢相,洎言:“昉居燮理之任,而阴阳乖戾,不能决意引退,俾居百僚师长之任,何以示劝?”上览奏,乃令罢守本官。

晋侍中崧者,与昉同宗且同里,时人谓崧为东李家,昉为西李家。汉末,崧被诛。至是,其子璨自苏州常熟县令赴调,昉为讼其父冤,且言:“周太祖已为昭雪赠官,还其田宅,录璨而官之。然璨年几五十,尚淹州县之职,臣昔与之同难,岂宜叨遇圣明。傥推一视之仁,泽及衰微之祚,则已往之冤获伸于下,而继绝之恩永光简册矣。”诏授璨著作佐郎,后官至右赞善大夫。

次年,昉年七十,以特进、司空致事,朝会宴飨,令缀宰相班,岁时赐予,益加厚焉。至道元年正月望,上观灯乾元楼,召昉赐坐于侧,酌御樽酒饮之,自取果饵以赐。上观京师繁盛,指前朝坊巷省署以谕近臣,令拓为通衢长廊,因论:“晋、汉君臣昏暗猜贰,枉陷善良,时人不聊生,虽欲营缮,其暇及乎?”昉谓:“晋、汉之事,臣所备经,何可与圣朝同日而语。若今日四海清晏,民物阜康,皆陛下恭勤所致也。”上曰:“勤政忧民,帝王常事。朕不以繁华为乐,盖以民安为乐尔。”因顾侍臣曰:“李昉事朕,两人中书,未尝有伤人害物之事,宜其今日所享如此,可谓善人君子矣。”

二年,陪祀南郊,礼毕入贺,因拜舞仆地,台吏掖之以出,卧疾数日薨,年七十二。赠司徒,谥文正。

昉和厚多恕,不念旧恶,在位小心循谨,无赫赫称。为文章慕白居易,尤浅近易晓。好接宾客,江南平,士大夫归朝者多从之游。雅厚张洎而薄张佖,及昉罢相,洎草制深攻诋之,而佖朔望必诣昉。或谓佖曰:“李公待君素不厚,何数诣之?”佖曰:“我为廷尉日,李公方秉政,未尝一有请求,此吾所以重之也。”

昉所居有园亭别墅之胜,多召故人亲友宴乐其中。既致政,欲寻洛中九老故事,时吏部尚书宋琪年七十九,左谏议大夫杨徽之年七十五,郢州刺史魏丕年七十六,太常少卿致仕李运年八十,水部郎中朱昂年七十一,庐州节度副使武允成年七十九,太子中允致仕张好问年八十五,吴僧赞宁年七十八,议将集,会蜀寇而罢。

昉素与卢多逊善,待之不疑,多逊屡谮昉于上,或以告昉,不之信。及入相,太宗言及多逊事,昉颇为解释。帝曰:“多逊居常毁卿一钱不直。”昉始信之。上由此益重昉。

昉居中书日,有求进用者,虽知其材可取,必正色拒绝之,已而擢用;或不足用,必和颜温语待之。子弟问其故,曰:“用贤,人主之事;若受其请,是市私恩也,故峻绝之,使恩归于上。若不用者,既失所望,又无善辞,取怨之道也。”

初,超未有子,昉母谢方娠,指腹谓叔母张曰:“生男当与叔母为子。”故昉出继于超。昉再相,因表其事,求赠所生父母官。诏赠其祖温太子太傅,祖母权氏莒国太夫人,超太子太师,谢氏郑国太夫人。

昉素病心悸,数岁一发,发必弥年而后愈,盖典诰命三十余年,劳役思虑所致。及居相位,益加忧畏。有文集五十卷。子四人:宗讷、宗诲、宗谔、宗谅。宗诲,右赞善大夫。宗谅,主宾客员外郎。