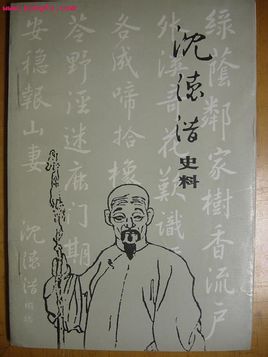

《沈德潜简介》 ► 查看5篇诗文

沈德潜(1673~1769),字碻(què)士,号归愚,长洲(今江苏苏州)人,清代诗人。乾隆元年(1736)荐举博学鸿词科,乾隆四年(1739)成进士,曾任内阁学士兼礼部侍郎。为叶燮门人,论诗主格调,提倡温柔敦厚之诗教。其诗多歌功颂德之作,但少数篇章对民间疾苦有所反映。所著有《沈归愚诗文全集》。又选有《古诗源》、《唐诗别裁》、《明诗别裁》、《清诗别裁》等,流传颇广。

1人物简介

早年家贫

沈德潜早年家贫,从23岁起继承父业,以授徒教馆为生,过了40余年的教馆生涯。尽管处境并不如意,但他并未弃学,在奔波生活之余,勤奋读书,十六岁前已通读《左传》、《韩非子》、《尉缭子》等书。他早年师从叶燮学诗,曾自谓深得叶燮诗学大义,所谓“不止得皮、得骨,直已得髓”,其自负可见一斑。

仕途

沈德潜热衷于功名,但就是这样一个满腹才学的读书人,竟然科举屡不中,康熙三十三年(1694)被录为长洲县庠生后,40年间屡试落第。在雍正十二年(1734)应博学鸿词科考试又被朝廷斥贬,他的诗作被禁止流传。四十岁所作《寓中遇母难日》中自表:“真觉光阴如过客,可堪四十竟无闻,中宵孤馆听残雨,远道佳人合暮云。”凄清之意和不甘寂寞的心情溢于言表。从22岁参加乡试起,他总共参加科举考试十七次,最终在乾隆四年(1739)才中进士,时年六十七岁,从此跻身官宦,备享乾隆荣宠,乾隆七年(1742),授翰林院编修。次年迁左中允。累迁侍读、左庶子、侍讲学士,充日讲起居注官。乾隆十二年(1747),命在尚书房行走,又擢礼部侍郎。乾隆十三年(1748),充会试副考官,以原衔食俸。乾隆十六年(1751),加礼部尚书衔。其间曾为父母乞诰命,乾隆给三代封典,并赐诗,其中有句云:“我爱沈德潜,淳风挹古福。”侍郎钱陈群在旁唱和曰:“帝爱沈潜德,我羡归愚归。”赐诗与和诗中巧妙地嵌入沈德潜的名“德潜”、号“归愚”,一时被传为艺林盛事。他70岁时,乾隆皇帝召其讨论历代诗源,他博古通今,对答如流,乾隆大为赏识,称之为江南老名士;并对大臣们说:“我和沈德潜的友谊,是从诗开始的,也以诗终。”后乾隆又为他的《归愚诗文钞》写了序言,并赐“御制诗”几十首与他。在诗中将他比作李(白)、杜(甫)、高(启)、王(士祯)。沈德潜77岁辞官归里,屋居木渎山塘街,著书作述,并任苏州紫阳书院主讲,以诗文启迪后生,颇得赞誉。后获特许,在苏州建生祠,祠址在沧浪亭北的可园西侧。乾隆三十四年(1769),沈德潜去世,终年97岁。追封太子太师,赐谥文悫,入贤良祠祭祀。乾隆还为其写了挽诗,以钱(陈群)沈二人并称“东南二老”,极一时之荣。

化为泡影

乾隆四十三年(1778),江苏东台县发生徐述夔诗案。已故举人徐述夔所著《一柱楼集》诗词被认为悖逆朝廷,引起一场文字狱,沈德潜因生前在书中为徐写传而受株连。乾隆大怒之下,亲笔降旨追夺沈德潜阶衔、罢祠、削封、仆碑,沈氏所有荣华顷刻之间化为泡影。

2文学主张

沈德潜年轻时曾受业于叶燮,他的诗论在一定程度上受叶燮的影响,但不能继承叶燮理论中的积极因素。他论诗的宗旨,主要见于所著《说诗晬语》和他所编的《古诗源》、《唐诗别裁集》、《明诗别裁集》、《国朝诗别裁集》(后名《清诗别裁集》)等书的序和凡例。沈德潜强调诗为封建政治服务,《说诗晬语》开头就说:“诗之为道,可以理性情,善伦物,感鬼神,设教邦国,应对诸侯,用如此其重也。”同时提倡“温柔敦厚,斯为极则”(《说诗晬语》卷上),鼓吹儒家传统“诗教”。

在艺术风格上,他讲究“格调”,所以他的诗论一般称为“格调说”。所谓“格调”,本意是指诗歌的格律、声调,同时也指由此表现出的高华雄壮、富于变化的美感。其说本于明代七子,故沈氏于明诗推崇七子而排斥公安、竟陵,论诗歌体格则宗唐而黜宋。他的所谓“格”,是“不能竟越三唐之格”(《说诗晬语》卷上),“诗至有唐,菁华极盛,体制大备”,而“宋元流于卑靡”(《唐诗别裁集·凡例》)实质上与明代前、后七子一样主张扬唐而抑宋。所谓“调”,即强调音律的重要性,他说:“诗以声为用者也,其微妙在抑扬抗坠之间。读者静气按节,密咏恬吟,觉前人声中难写、响外别传之妙,一齐俱出。朱子云:‘讽咏以昌之,涵濡以体之。’真得读诗趣味。”

但沈氏诗论的意义和明七子之说实际是不同的。因为他论诗有一个最重要和最根本的前提,就是要求有益于统治秩序、合于“温柔敦厚”的“诗教”。其《说诗晬语》第一节就说:“诗之为道,可以理性情,善伦物,感鬼神,设教邦国,应对诸侯,用如此其重也。”这首先是从有益于封建政治来确定诗的价值。他也讲“其言有物”和“原本性情”,却提出必须是“关乎人伦日用及古今成败兴坏之故者,方为可存”,如果“动作温柔乡语”,则“最足害人心术,一概不存”(见《国朝诗别裁集·凡例》)。所以,按“诗教”的标准衡量,唐诗已经不行了。在宗唐和讲求格调的同时,还须“仰溯风雅,诗道始尊”(《说诗晬语》)。因而沈氏的论调,和桐城派古文家虽推重唐宋八家之文,同时却认为他们的思想仍不够纯正,还须追溯到儒家经典的态度非常相似。在诗歌的风格上,沈德潜把“温柔敦厚”的原则和“蕴藉”的艺术表现混为一谈,主张中正平和、委婉含蓄而反对发露。又说:“乐府之妙,全在繁音促节,其来于于,其去徐徐,往往于回翔屈折处感人,是即依永和声之遗意也。”(同前)

3文学创作

沈德潜的诗现存2300多首,有很多是为统治者歌功颂德之作。《制府来》、《晓经平江路》、《后凿冰行》等反映了一些社会现实。但又常带有封建统治阶级的说教内容,如《观刈稻了有述》,一方面反映天灾为患,民生涂炭的情景:“今夏江北旱,千里成焦土。荑稗不结实,村落虚烟火。天都遭大水,裂土腾长蛟。井邑半湮没,云何应征徭?”另方面却又劝百姓要安贫乐道:“吾生营衣食,而要贵知足。苟免馁与寒,过此奚所欲。”因此多缺乏鲜明生动的气息。近体诗中有一些作品如《吴山怀古》、《月夜渡江》、《夏日述感》等,尚清新可诵,有一定功力。

沈德潜的著作,除上述各选本外,有《沈归愚诗文全集》七十三卷,清沈德潜撰。清乾隆刻本。二十四册。全集内容包括《归愚诗钞》二十卷、《诗钞馀集》十卷、《诗馀》一卷、《归愚文钞》二十卷、《文钞馀集》八卷、《矢音集》四卷、《归田集》三卷、《八秩寿序寿诗》一卷、《说诗晬语》二卷、《浙江通省志图说》一卷、《黄山游草》一卷、《台山游草》一卷、《南巡诗》一卷、《沈德潜自订年谱》一卷。等。

4天子故人

人家都说寿则多辱,但沈德潜是个例外,他不寿则多辱,寿则多荣。他家五代不仕,父母早逝,衣食不周;从青丝考到白发丛生,流年皆不利,连考17次,名字都在孙山外,四十岁时写诗道:“真觉光阴如过客,可堪四十竟无闻。”何止四十,到了六十,依然不得一中。不过他痴心不改,“还思假我年,勿使终无闻。”也许真是锲而不舍,金石可镂吧,六十六岁高龄的“沈老”一举夺魁,点中翰林院庶吉士。

一朝得中龙虎榜,十年身到凤凰栖。自称爱才如爱子的乾隆皇帝看到了白发苍苍的“沈老”,怜才之心顿起,挽着其手,穿行于翰林院里,共相唱和。在乾隆的算盘里,豢养着一个沈德潜是特别合算的事情,一可谓敬老,二可谓惜才。会引领多少人活到老,学到老,考试到老啊。夏天,两人唱和《消夏诗十首》,冬天,两人围炉对话,切磋诗艺。沈老为父母乞诰命,乾隆二话不说,即命给三代封典,并赐诗曰:“我爱德潜德,淳风挹古初。”皇帝题词就不得了,何况还特地写诗相赠呢,在当时,这就引起“文艺界”大震动了,当时歌咏其事的不知凡几。

乾隆给了沈德潜极高的礼遇,官职由少詹事升詹事,再升值书房副总裁,八十多岁退休以后,还封给礼部尚书衔,甚至到了九十岁还晋阶为太子太傅、太子太师;而且沈德潜年老归乡后,乾隆多次下江南,几乎每次都要他来陪护,都要唱和几首诗。乾隆十六年,乾隆游幸江南,沈德潜赶到清江浦迎驾,乾隆赐诗曰:“玉皇案吏今烟客,天子门生更故人。”这简直是光荣到极致了,文人做到这程度,恐怕是绝无仅有的罢。

但是,皇权之下,也许做“门生”可,真的能够做皇帝的“故人”吗?沈德潜编了一部《国朝诗别裁》,当然是“盛世”之“颂歌”,并将此敬献给乾隆,不料,这回马屁拍到马腿上了。《别裁》将钱谦益列为集中之首,乾隆大为光火。本来呢,钱谦益投归了大清,算是自己人,但乾隆敬“英雄”不敬“叛徒”。沈德潜没有摸透乾隆心思,纯粹从“艺术”出发,没有“政治标准”,把钱某也列了进去,引得乾隆大骂他是“老而耄荒”!

后来,沈德潜又卷入已故举人徐述夔的“文字狱”中。事情是这样的:徐某与“沈老”是老朋友,徐氏写有《一柱楼诗集》,集中有“明朝期振翮,一举去清都”的“反动口号”,被人告发,乾隆把这事当政治案子查处,查到了沈德潜脑壳上,因他的“故人”为徐氏做了“传记”,这下乾隆老羞成怒,大骂他“昧良负恩”,“卑污无耻”。乾隆于是决定把原先封给沈德潜的所有荣誉全部“追回”,而此时的“沈老”已经入土多年,怎么办?鞭尸吧,乾隆命人把沈德潜的坟墓铲平了。

皇帝与文人能够做朋友吗?沈老虽得高龄,但也算是死得早!要不,再活几年试试,看会不会被抽筋剥皮。

5沈德潜之死

九老之首

沈德潜是清朝大臣中的九老之首,活到九十七岁,而且位极人臣,官拜太子太傅,虽说是个名誉衔,但在清朝,能有这个头衔的人像白乌鸦一样稀少。沈德潜活得长,但发迹却很晚,考上进士,点翰林那年,已经六十七岁皤然一老了。不过,科场蹭蹬的沈德潜,却是一个名满江南的老名士,诗做得好。入翰林后,沈德潜例行考试并没有考好,由于乾隆的看重,不仅没有给发下去做知县,反而走进皇帝的南书房,挂上了“上行走”的头衔,从此一路畅通,翻着跟头升了上去。此公到八十多岁退休之前,一直没有离开皇帝的身边。如此好运的沈德潜,唯一的凭借,就是一手好诗,以及低调而且善于迎合圣意的老道功夫。因此,有人认为,沈德潜其实是乾隆的枪手,乾隆的诗,实际上是沈的手笔。不过,看过一些乾隆御制诗之后,沈给乾隆的诗修改润色应该没错,清史稿也说,他曾为乾隆校正《御制诗集》。但捉刀代笔好像不确,因为乾隆的诗实在太差,有的像张打油,有的则像散文码齐了押上韵,实在不大可能出自一个诗坛老手的手笔。老名士兼老大臣的沈德潜,十几年伴君伴虎,小心翼翼,如履薄冰,如临深渊,没有透露半点“给皇帝改文章”的得意,由此挣来了逐年增加的恩遇,功名利禄,死了之后谥美号,立祠堂祭祀。可是人算不如天算,老名士活的时候总算安然渡过,但后来还是出事了。出事的原因,是老名士虽然已经变成了老大臣,但虚荣心却并没用真的丢到长白山或者爪哇国去,无论如何,给皇帝改文章都是难得的荣耀,当时不敢说,却不想从此被湮灭掉,因此,沈在自己的遗稿中,还是留下了表明自家荣耀的明确痕迹。不想,老名士想传之后世的,恰是皇帝所格外忌惮的,沈德潜死后,乾隆借故从沈的家人那里,骗来了沈的遗稿,这下老名士的馅儿露了。皇帝被气了个半死,公开发做不方便,找了一个茬,“夺德潜赠官,罢祠削谥,仆其墓碑”,就差掘坟鞭尸了。这个茬,有人说是沈德潜诗题曰黑牡丹者,有“夺朱非正色,异种也称王”之句,可以上纲上线牵强扯成不满“本朝”的悖逆言论。也有一说是沈德潜给某举人的文集做过序,而这个文集后来被人检举,有关碍文字。

名节未保

沈老名士死后没有保住名节,骸骨都不得安宁,其真正的缘由肯定不是这种牵强附会的罪过,还是跟那倒霉的诗有关。用乾隆的话来说,就是,“朕于德潜,以诗始,以诗终。”皇帝和名士虚荣心都强了一点,互相较劲的结果,最终,沈家丢了皇家给的好处,而皇帝则丢了人。其实呢,写诗,从手民之误,鱼鲁亥猪,到平仄不协,压错了韵脚,找人修改,本是寻常之事。然而,这种百姓的平常事,到了皇帝那里,就一定有麻烦,因为皇帝是圣上,一生下来就不能有错,有了错,需要改,也得悄悄地进行,假装从来没改过。臣子们也一定要咬紧牙关,坚持捧臭脚到底。比如乾隆给灵隐寺题字,把个灵字(繁体)上面的云字头写大了,下面不够写了,于是臣子就出主意改题为云林禅寺。

6史传

(清史稿列传92)

沈德潜,字碻士,江南长洲人。乾隆元年,举博学鸿词,试未入选。四年,成进士,改庶吉士,年六十七矣。七年,散馆,日晡,高宗莅视,问孰为德潜者,称以“江南老名士”,授编修。出御制诗令赓和,称旨。八年,即擢中允,五迁内阁学士。乞假还葬,命不必开缺。德潜入辞,乞封父母,上命予三代封典,赋诗饯之。十二年,命在上书房行走,迁礼部侍郎。是岁,上谕诸臣曰:“沈德潜诚实谨厚,且怜其晚遇,是以稠叠加恩,以励老成积学之士,初不因进诗而优擢也。”

十三年,德潜以齿衰病噎乞休,命以原衔食俸,仍在上书房行走。十四年,复乞归,命原品休致,仍令校御制诗集毕乃行。谕曰:“朕於德潜,以诗始,以诗终。”且令有所著作,许寄京呈览。赐以人葠,赋诗宠其行。德潜归,进所著归愚集,上亲为制序,称其诗伯仲高、王,高、王者谓高启、王士祯也。十六年,上南巡,命在籍食俸。是冬,德潜诣京师祝皇太后六十万寿。十七年正月,上召赐曲宴,赋雪狮与联句。又以德潜年八十,赐额曰“鹤性松身”,并赉藏佛、冠服。德潜归,复进西湖志纂,上题三绝句代序。二十二年,复南巡,加礼部尚书衔。二十六年,复诣京师祝皇太后七十万寿,进历代圣母图册。入朝赐杖,上命集文武大臣七十以上者为九老,凡三班,德潜为致仕九老首。命游香山,图形内府。

德潜进所编国朝诗别裁集请序,上览其书以钱谦益为冠,因谕:“谦益诸人为明朝达官,而复事本朝,草昧缔构,一时权宜。要其人不得为忠孝,其诗自在,听之可也。选以冠本朝诸人则不可。钱名世者,皇考所谓‘名教罪人’,更不宜入选。慎郡王,朕之叔父也,朕尚不忍名之。德潜岂宜直书其名?至世次前后倒置,益不可枚举。”命内廷翰林重为校定。二十七年,南巡,德潜及钱陈群迎驾常州,上赐诗,并称为“大老”。三十年,复南巡,仍迎驾常州,加太子太傅,赐其孙维熙举人。三十四年,卒,年九十七。赠太子太师,祀贤良祠,谥文悫。御制诗为挽。是时上命毁钱谦益诗集,下两江总督高晋令察德潜家如有谦益诗文集,遵旨缴出。会德潜卒,高晋奏德潜家并未藏谦益诗文集,事乃已。四十三年,东台县民讦举人徐述夔一柱楼集有悖逆语,上览集前有德潜所为传,称其品行文章皆可为法,上不怿。下大学士九卿议,夺德潜赠官,罢祠削谥,仆其墓碑。四十四年,御制怀旧诗,仍列德潜五词臣末。

德潜少受诗法於吴江叶燮,自盛唐上追汉、魏,论次唐以后列朝诗为别裁集,以规矩示人。承学者效之,自成宗派。